LAPSUS

Claudia: el documental

Claudia: el documental

40’

México

Dirección: Rodrigo Imaz

Guión: Luis Mandoki

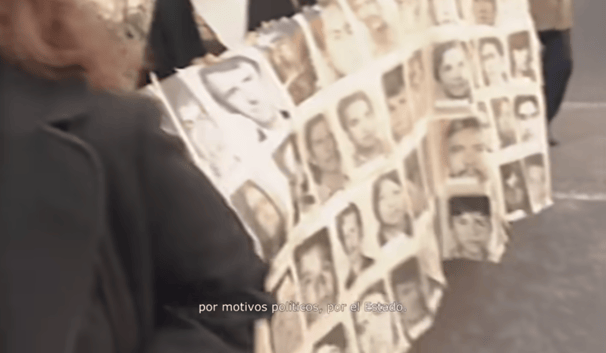

Una mirada íntima y cercana del director Rodrigo Imaz a la vida y el trayecto de su madre, Claudia Sheinbawn, actual presidenta de México. La edición se apoya fuertemente en su línea cronológica con algunos flashbacks que acompañan instantes determinantes de su vida y de la historia reciente del país.

El archivo de imágenes fílmicas juega fuertemente en la edición de la película. La imagen en movimiento que genera el retrato de los ojos profundos y la mirada de Claudia niña es tan fuerte y determinada como la de la militante y mandataria. Las transiciones entre texturas de los fragmentos de films caseros, suaviza y envuelve el documental en una dimensión poética y épica.

Los testimonios vívidos y en primera persona evidencian la cercanía del director, el tiempo es el justo y así transitamos la vida íntima y pública de la protagonista.

El núcleo es la ética y el compromiso individual por la causa general, una defensa de las virtudes institucionales cuando caminan a buen paso y la idea de que uno es finalmente lo que comienza a construir en la infancia con nuestro material, nuestra carga y el instrumental que nos dejan nuestros padres.

La foto de hoy

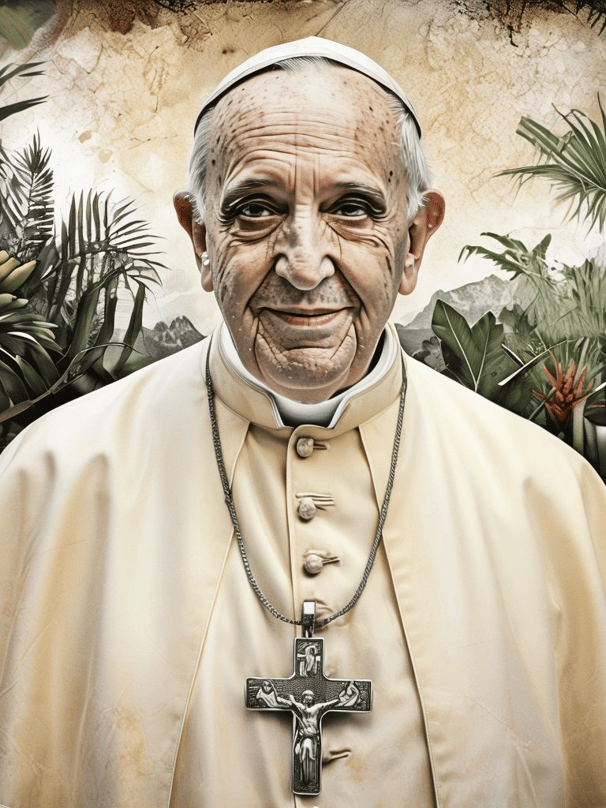

Mientras el Papa descansa en una cama con un solo pulmón en el Policlínico Gemelli de Roma, una imagen lo sueña. Mira a la cámara, un plano medio y por fondo frutos tropicales lo acompañan, se ve más joven, como cuando apenas asumió sus responsabilidades como sumo pontífice, cuando las cámaras del mundo registraron el “humo blanco”.

Jorge Mario Bergoglio, ochenta y ocho años. Jesuita, vinculado a causas populares. El primer Papa latinoamericano, el primero no europeo. Nació en Flores, barrio de Roberto Arlt, Alfonsina Storni, Dolina y César Aira.

Madre ama de casa y padre empleado de ferrocarriles. ¿Cuánto pesa el origen? Cuanto vivimos esas primeras experiencias, el amor, el rechazo, la soledad, la presencia de una abuela.

Cuanto pesa la villa, los pobres, el poder, la dictadura. Francisco en honor a Francisco de Asís tuvo y tiene, encuentros y desencuentros con el peronismo, abrazó la causa de los pobres y derechos humanos y fue también criticado por los mismos. Francisco que invitó en su juventud a Jorge Luis Borges como prologuista de un libro que publicó con sus educandos. Francisco que acompañó la formación de Guardia de Hierro.

Como todo líder, con sombras y luces, rara vez no tiene opinión. Eso en este mundo de dobleces es interesante. Un jesuita con opinión, ¿qué extraño será vivir las luchas de poder en el ring de la fé?

Si hay en la historia de la iglesia inflexiones, esta es una. Pienso en Francisco y pienso en el fileteado porteño, el subte, Juan Grabois, Cristina y Latinoamérica. ¿Cuánto cambió la política interna y externa de una monarquía absoluta y teocrática luego del gobierno de un latinoamericano?

En fín,

La indómita luz

Se hizo carne en mí

Y lo dejé todo

Por esta soledad

Y leo revistas

En la tempestad

Hice el sacrificio

Abracé la cruz al amanecer.

Rezo por vos, Charly García y Luis Alberto Spinetta

El Brote

Fotografía: Difusión

La sala César Campodónico del Teatro El Galpón de Montevideo está repleta. Ochocientas localidades tiene la sala del teatro independiente, la más grande del país. Afuera la noche calurosa y húmeda, 18 de julio con ese aire entre melancólico y decadente.

En una antesala repleta Dionisi tiene a la venta el texto de la obra publicado por ATUEL, una editorial argentina dedicada al teatro, ensayos y psicoanálisis.

Un escenario despojado, algunos puntos tensan el telón que toma forma por su propio peso y tensión. Pura física, puntos de luz mortecina y cálida, un par de sillas de madera desnudas y simples.

El Brote es una obra que surge en el teatro off porteño, salta al Teatro Maipo y hoy resiste el peso de sus propios premios. Es una experiencia de nacimiento en cada ocasión, puede verse en la emoción de Peloni sobre el escenario, se conmueve, nos conmueve.

Escrita y dirigida por Emiliano Dionisi e interpretada por Roberto Peloni viene recorriendo el mundo. Desde hace más de una década participan de la Compañía Criolla, nombre que ya de por sí asume una postura política y poética, lo criollo.

Inicio, ingresa Peloni, vestuario urbano, que no hace más que centrar nuestra atención en su piel, pupilas y venas. Una piel fría, transparente, victoriana. Una piel neutra capaz de encarnar tensión, humor, drama. ”Teatro es lo que pasa en el espacio entre nosotros” dice uno de los múltiples personajes que interpreta. Y somos conscientes por un instante que todos estamos respirando el mismo aire.

¿Un monólogo? sería difícil asegurar que lo vi fue un monólogo. Es tal el despliegue de personajes que encarna Roberto Peloni que uno siente estar frente a una compañía con varios actores y actrices. El despliegue físico del actor sobre el escenario lo completa, nos sugiere el adentro y el afuera, lo que vemos y lo que ve.

Durante noventa minutos Peloni, encarna múltiples personajes, su cuerpo y voz son claves, se mueven y proyectan bajo la presencia del sonido. Cada músculo de su cara se tensa y relaja hasta la lágrima, cada articulación responde a la tensión de sus músculos. El cuerpo humano, pienso y recuerdo un álbum de figuritas desplegables donde desnudamos al hombre genérico, piel, fibras, huesos y órganos.

Dionisi y Peloni están empeñados en exhibir la miseria y la misericordia humana, acaso la redención. La obra también es aula, por allí pasan múltiples épocas, dramaturgias y escuelas. Eso decanta después de la conmoción, ya en la calle caminando y sintiendo la resonancia, lo que quedó, lo que vibra.

Y en esa caminata vienen Peloni, Dionissi y de repente en una esquina aparece rengo y tuerto Borges que susurra:

El nombre es arquetipo de la cosa,

En las letras de rosa está la rosa

Y todo el Nilo en la palabra Nilo.

FICHA TECNICA

DRAMATURGIA Y DIRECCION

Emiliano Dionisi

INTERPRETACIÓN

Roberto Peloni

DISEÑO DE ESCENOGRAFIA Y VESTUARIO

Micaela Sleigh

DISEÑO DE ILUMINACIÓN

Agnese Lozupone

DISEÑO SONORO

Martin Rodriguez

FOTOGRAFÍA

Luis Ezcurra

ASISTENCIA DE DIRECCIÓN

Juan José Barocelli

Felisberto Hernández camina por el Bajo

La disección de un loser un tanto dandy

Ciudad Vieja, el origen de Montevideo, de la noche mundana y los cabarets del pasado. Barrio de puerto, barrio de inmigrantes. Allí es el territorio donde Mallek conforma su identidad de teatro independiente.

En la mañana previa al estreno charlo con la directora, sus tiempos son ajustados, la entrevista se desarrolla mientras la Mallek lava el escenario.

Cuenta que para su sorpresa, el autor la llevó a desarrollar aspectos plásticos de su dramaturgia que no intuía al comienzo, Mallek construye sus obras en tres dimensiones. Los cuerpos de los actores y actrices flotan como fantasmas sobre el escenario, los sonidos, las texturas, la iluminación y el aroma, que propone le dan el volumen necesario a obra conformando un cuerpo.

Le pregunto sobre su metodología y me cuenta que investiga al autor a través del cuerpo de los actores. Así profesa su forma de guiar a los actores en un camino donde lo que ocurre allí, que no es fingir sino vivir a través de la circunstancias de otros que el cuerpo las vuelve propias, “nada más verdadero que actuar”.

Son las veinte horas. La antesala está ambientada con colores intensos, luces de velas y aroma a jazmines. Dan sala y el público se pone de pie, entre ellos los nietos de Felisberto Hernández. La sala está llena, entre silencios, sonrisas, y un público curioso, transcurre la primera fecha del ciclo. “El Bajo de Ciudad Vieja no es cualquier lugar” - subraya la dramaturga en la voz y el cuerpo de una actriz - “cuna de malevos y cuchilleros”.

En Proceso Felisberto, Mallek da vida a dos obras, “Inconsciente Felisberto” y “Las Hortensias”, que con dramaturgias distintas no dejan de ser coherentes conformando un cuerpo, un universo. Son obras independientes y al mismo tiempo complementarias, en una vemos desde Felisberto y en la otra vemos a Felisberto. Escribe con cuerpos la dramaturgia, cuerpos que revelan las pistas de la obra que completa el público en cabeza.

Por tercer año, Natalia Mallek, directora y dramaturga lleva adelante su ciclo en Ensayo Abierto, sala independiente que se creó hace veinte años. Año a año, la directora propone sus Ciclo Abierto de Teatro, resultado del trabajo de investigación con actores y actrices durante un año.

Natalia Mallek es actriz, directora y docente, egresada de la EMAD, Escuela Multidisciplinaria de Arte Dramático, su comienzo fue Teatro Circular, donde Jorge Bolani, uno de sus docentes de referencia la alentó a continuar con su formación artística.

El desguace de un oficio: crónica del rescate del archivo fotográfico del diario El Observador

Foto: Camilo dos Santos

Son las 10.30. Suena el teléfono. Del otro lado Andrés dice: voy para ahí. ¿Ahí dónde, Andrés? Guatemala 1221. Yo que siempre fui cabulero, ya me interesó. ¿Qué pasa ahí? Están desarmando el diario, dice Andrés, agitado, y se llevan todo a la basura. ¿Qué diario es, Andrés? El Observador.

Ok, salgo para ahí. Bajo hacia Buenos Aires y tomo el primer taxi que encuentro, palpo el bolsillo, en el apuro olvidé la billetera. Ya empiezo a gozar la situación de llamar a Andrés para que pague él.

Al llegar a la Aguada, veo que el 1221 es un galpón enorme, hermético. Afuera está Andrés con cara de Peloduro. Mira por la mirilla de una puerta más chica que cualquiera, en el acceso secundario al estómago de lo que fuera el diario impreso capaz de descabezar a un vicepresidente de la República.

Desde afuera veo por la mirilla a antiguos conocidos. La vieja guardia del fotoperiodismo nacional se agacha sobre una maraña de papeles, biblioratos, negativos, fotos impresas y papeles que uno intuye son los viejos faxes de agencias internacionales de prensa. Pulso sobre el timbre y no suena nada, golpeo sobre la chapa con el anillo esperando que los sonidos agudos lleguen más rápido, como un “ábrete, sésamo”.

Sale un viejo conocido. Usa lentes oscuros, aun dentro. Creo que siempre lleva lentes oscuros puestos. Las actuales generaciones jamás sospecharían que fue parte de la construcción de la mirada del fotoperiodismo desafiante de los años 90 en nuestro país.

Qué dice, viejo. Le doy un abrazo. ¿Puedo entrar?, pregunto. No, me dice seco. Se instala un momento helado durante un segundo. Inclino la cabeza hacia ambos lados. ¿Por?, pregunto. No depende de nosotros, está restringido únicamente a expersonal del diario, por respeto al derecho de imagen de autor, ya sabés cómo son esas cosas, eso no caduca, me contesta.

Tranquilo, respondo, los espero acá afuera. ¿Para qué? Quiero que me cuenten un poco de todo esto, me acabo de enterar por Andrés. Los espero para almorzar, hay un barcito en la otra esquina que tiene linda pinta.

La puerta se cierra suave, después del cigarrillo y la charla. Por la pequeña ventana de chapa veo una montaña de papel inclasificable a primera vista. Andrés me dice: Te hice venir para nada. No, al contrario, no sabía nada, me interesa el tema, esperemos. ¿Tenés la cámara en el auto? Sí. Carga con un teleobjetivo 500 milímetros muy luminoso, esos lentes que en general abundan en las canchas de fútbol y prácticamente necesitan un apoyo extra. Traelo y por lo menos chusmeamos.

Afino la mirada con la cámara y hago foco rápidamente sobre rostros conocidos: Pete Sampras, Gabriela Sabatini, Elvis Presley, Juan Pablo II. También mapas de ciudades y tarjetas de hoteles, huellas que dan cuenta de que en un momento de la construcción cultural del siglo XX la prensa podía pagar viajes aéreos y viáticos suculentos en hoteles de Sudáfrica o Austria. Una textura de información documental recubre el suelo.

Veo cómo cargan todo en bolsas de residuos, luego de clasificar negativos, fotos impresas, ilustraciones. Una mujer parece la más profesional en el asunto. Una archivóloga, pienso. Guantes de nitrilo en manos y túnica blanca la invisten como autoridad.

Desde fuera percibo un ambiente de rescate sistemático aunque urgido, caótico y metódico al mismo tiempo, como un extraño cataclismo natural. Clasificar, apilar, embolsar, trasladar parece ser la consigna.

A contraluz veo el polvo bajo una luz dorada que cae rasante a 45 grados desde la claraboya del techo de chapa. Ilumina a un hombre que descansa sus lumbares sobre la pared y carga de dramatismo la escena.

Intuyo que la sequedad fría del ambiente debe resecar la piel, la garganta y la respiración. Escucho algunas risas. Varios bromean sobre alergias, negativos, 35 mm: palabras que quedaron ancladas en el siglo XX.

A las 13.00 un camión y un montacargas ingresan por el portón principal. Nos saludamos con la cabeza. Un peón joven saluda a la cámara y le hago un retrato. Comienzan a apilar, año a año, las ediciones impresas del diario. Cada año encuadernado en el formato de página en tapa dura entelada, con el nombre del diario y el año en estampado. Para apilar tanto material usan de respaldo unas enormes bobinas de cartón. La jefa parece ordenar a los peones, y el montacarga va y viene, se pierde en la oscuridad y regresa.

Aguardo en la vereda. Varios sin techo lagartean al sol sobre un edificio de educación pública. La encargada sale a respirar y tomar agua. Me cuenta que ha hecho de todo, pero le resulta un trabajo singular, y que entre los lotes del enorme basural de papel cada tanto rescata una foto y se la alcanza al grupo. Miré, vi al Chino Recoba, y Tabaré con Magurno, y se los entregué a ella. Conoce a todos, pienso, y me sorprende. ¿El prejuicioso seré yo? ¿O es lo que hace el periodismo gráfico: democratizar la imagen, transversalizar, informar a toda la sociedad de manera inmediata? Pienso en la foto de portada: también eso se perdió, hoy todo es una enorme portada sin jerarquía ni importancia, una ensalada de frutas virtual.

Salen los fotógrafos y los espera un camión. ¿Adónde se llevan todo? Nuevamente el prejuicio, pienso en el soltero del grupo. Los veteranos de guerra enguantados de azul me miran desconfiados. ¿Todavía seguís acá? Después de cargar el camión, los invito y nos vamos a almorzar.

Entre alguna costilla y milanesa, el silencio melancólico recorre el bar. Uno dice: Me llevé algo de mis fotos hace un par de años, pero allí siguen en el mismo lugar; después de que me jubilé lo más difícil es poder encarar un archivo personal.

Otro de carácter más sistemático agrega: Es un tema, lo primero que hay que hacer es tratar de conformar el equipo. Esto empezó allá por 2021, me cuenta mientras saca el celular y me muestra una fotografía. Se ve una serie de fotógrafos y fotógrafas buscando en archivos. Uno puede imaginar la velocidad de sus dedos y el hastío de los años numerados en cada sobre manila. En la fotografía están Iván Franco en primer plano y al fondo Magela Ferrero. Uno siguió con el oficio, la otra, si no te cuentan, no la imaginás en ese mundo.

En aquel momento comenzó todo esto, pero la verdad es que ninguno le pudo dar continuidad. Lo de hoy nos tomó por sorpresa, pero ya había gran parte del material rescatado, aunque desperdigado entre fotógrafos.

Deberían trabajar junto a alguna institución, sugiero. Puede ser, pero lo primero es tomar una postura de grupo.

Terminamos de almorzar y un café sin azúcar me hace contemplar lo hecho. Rescataron el tiempo, pienso en silencio y no me atrevo a hacer comentarios. Algo no tangible, el elemento más preciado de la humanidad, viene envasado en sobres manila.

Después de más de cuatro horas salgo afuera del bar, los despido y Montevideo sigue siendo Montevideo. El hombre de la calle.

Veo un taxi detenido, el chofer cruza corriendo, se queda un minuto dentro y arranca. Lo detengo. ¿Estás libre? ¿Adónde vas? Ciudad Vieja. Dale, subite. ¿Te molesta si fumo? No.

Ya estoy por largar, ¿se nota que tomé? No, ¿querés agua? No, tengo tónica, la mejor bebida del mundo. Coincido. ¿Te molesta si pongo música? No. Comienza a sonar System of a Down y mi chofer arranca.

Publicado en LA DIARIA el 26 de julio de 2024

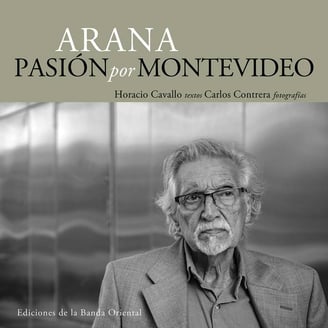

Arana. Pasión por Montevideo, un libro muy atractivo en forma y fondo

En un invierno cercano tres hombres pasean por Montevideo: Mariano Arana, Horacio Cavallo y Carlos Contrera. Arana es el mayor, y quien lleva la voz y el ritmo de una charla apasionante. Grabador en mano, el escritor Horacio Cavallo registra los diálogos que luego se encargará de procesar en su crónica escrita. Sus miradas atentas, sensibles y melancólicas son registradas por Carlos Contrera en sus fotografías.

El resultado es Arana. Pasión por Montevideo, un libro muy atractivo en forma y fondo, con el que la editorial Banda Oriental homenajea a uno de sus fundadores. El libro rescata con claridad el pensamiento de Arana sobre la construcción de la ciudad y cómo este escenario de la actividad humana va consolidando su forma, sin escapar a las tensiones del sistema y las valoraciones éticas. También, y sin proponérselo exclusivamente, el libro conforma una buena síntesis de las obras destacadas de Montevideo.

De la mano de los protagonistas vamos recorriendo viviendas, edificios, plazas y parques. A veces, en el transcurso del paseo, las miradas se posan en detalles que se acompañan de anécdotas históricas que rescatan usos y costumbres detrás de cada gesto o decisión arquitectónica. En cada capítulo recorren juntos distintos barrios y, como si fueran mojones, los edificios evocan episodios de la vida del ex intendente.

¿Cuánto de nuestras vidas quedará impreso en la materia? La voz protagónica del libro es la del arquitecto y docente de Historia de Arquitectura Nacional, agitador cultural que, junto al Grupo de Estudios Urbanos, en plena dictadura interpeló la destrucción de obras valiosas, así como la anulación del espacio urbano.

Cavallo se permite ir alternando sus reflexiones personales a la vez que recoge la cálida voz de Contrera. Esta elección narrativa le quita solemnidad al homenaje y vuelve disfrutable la lectura. Las imágenes a página entera son en blanco y negro, y se intercalan con fragmentos del texto. La fotografía documental de Contrera registra el paisaje urbano cuidando la iluminación y posibilitando un vuelo adicional de carácter poético.

Al cerrar el libro, una tapa sobria enmarca un retrato de Arana con un fondo metálico, y un blazer gris que acompaña el entrecejo tenso que delata firmeza, mientras mira profundamente hacia un costado y se pierde en algún recuerdo.

Arana. Pasión por Montevideo. De Horacio Cavallo (textos) y Carlos Contrera (fotografías). Montevideo, Banda Oriental, 2020. 144 páginas.

En marzo, nuestra región comenzó a vivir los primeros casos de contagios por coronavirus. Las incógnitas se multiplicaron, el término “protocolo” se hizo pan de cada día y, por algunas semanas, los uruguayos sentimos cómo la parálisis de actividades transformaba en un eterno fin de semana el espacio público. Dentro de los hogares se atrincheraron espacios de teletrabajo y muchos se convirtieron en un cowork familiar, estallando todas las posibilidades que permite la convivencia.

Rápidamente, la cultura mediática generó códigos visuales e iconicidad para el nuevo coronavirus. Los portales de noticias oscilaron entre franjas negras y detalles fríos de azules o verdes. Naturalizamos los retratos de ojos como marca de identidad a partir de la inclusión del tapabocas. Muchas agencias adoptaron nuevas reglas o permisos para el registro fotográfico, como alterar escenas en algunos casos, usar drones para mantener la distancia en otros, o incluso registrar a partir de cámaras térmicas para preservar la identidad y apostar por una estética de los tiempos.

En marzo, la AMBA, Área Metropolitana de Buenos Aires, naturalizó de manera estricta lo que en términos oficiales de este lado del río se llamó “nueva normalidad”. La circulación, el uso de espacios públicos y la gran mayoría de servicios no esenciales se restringieron. La pandemia no es indiferente a la grieta, y la situación se politizó rápidamente. Los medios masivos dieron cuenta del campo de batalla ideológico: de un lado, el sector de la sociedad alineado a los intereses macristas que ponen como bastiones el eje Trump-Bolsonaro y la cloroquina; del otro, las medidas sanitarias del gobierno.

En el correr de estos meses vimos la reacción de distintas disciplinas y, en particular, de la fotografía. Tanto museos como galerías pausaron sus calendarios de exhibiciones y en algunos casos se pasaron a una programación virtual con charlas valiosas que lograron acortar distancias. Hoy, cuando Argentina sostiene el confinamiento más largo del mundo, muchos perfiles en redes sociales se transformaron en nutridas galerías virtuales de fotografía. Denuncias sociales, revisiones de archivos, testimonios en primera persona, investigaciones intimistas o técnicas se hicieron públicas con la premura de una catástrofe.

¿Cómo viven los fotógrafos porteños estas medidas?

Eduardo Longoni toma nuevas fotos domésticas al tiempo que revisa un archivo imprescindible para la fotografía contemporánea. Eduardo es el hombre que inmortalizó el instante en que Diego Maradona hizo el gol con la mano en el Mundial de 1986. Ver la selección de archivo que va publicando es como recorrer un libro de hitos históricos de la Argentina en la segunda mitad del siglo XX. Captó el Juicio a las Juntas realizado por la Justicia civil a las juntas militares, decretado por Raúl Alfonsín en 1985, y la represión a las Madres de Plaza de Mayo: en bellos textos testimoniales recuerda retratos de seres queridos, en los que se destaca uno magnífico a su abuela. Al final de la recorrida, una foto icónica de Mercedes Sosa y Charly García que se puso a la venta en este período para colaborar con Fotógrafes x los barrios, un colectivo conformado por más de 130 profesionales para colaborar con la organización La Poderosa en este contexto. Longoni se las ingenia para que su obra cruce el río en tiempos de cierre de fronteras y se encuentra exponiendo una serie de fotos muy recomendables que realizó entre 1996 y 1997 al escritor Mario Benedetti, en la Fotogalería del Parque Rodó.

Marcos López, santafesino radicado en Buenos Aires desde larga data, creador de la consagrada serie Pop latino, fotógrafo, performer, pintor y escritor, se vale de las redes para mediatizar una catarsis diaria. Es un fotógrafo destacado en distintas líneas: las cuidadas fotografías de estudio con vestuarios que oscilan entre la cultura pop, lo retro y el barroco, iluminados modelos (en general no profesionales) que Marcos dirige con precisión. Su producción escrita es singular en una disciplina que en general le escapa al texto, apoyada en la malsana –o no tanto– frase “una imagen vale más que mil palabras”. En este contexto pudimos conocer casi a diario su vida. Atribulado de cotidianidades, Marcos nos cuenta que hacer los mandados por su barrio, Parque Lezama, puede resultar una aventura. Atento observador del diseño, se detiene en las posibilidades ergonómicas y el rediseño industrial de objetos cotidianos, en este caso el carrito de feria. A diario practica yoga, se hace autorretratos con su celular, a los que adjunta un texto descriptivo de la experiencia, pinta sobre viejas fotografías o libros que transforma en obras únicas. Este nuevo capítulo de su producción me hizo reír mucho, algo no menor en este momento.

Sarah Pabst es una fotógrafa alemana radicada en la capital porteña, con varios proyectos que oscilan entre documentar aspectos sociales y económicos, como su Proyecto La Salada, e intimistas, como Zukunft, en el que, a partir de la profunda intimidad familiar, indaga en el dolor y el pasado de una Alemania dominada por el nazismo. En este ínterin, Sarah explota en colores, se saca las ganas contra todo pronóstico personal y se sorprende a sí misma registrando su ambiente familiar desde una apuesta costumbrista que no reniega de la belleza de la intimidad hogareña que comparte con su hija y su pareja. Descubre la luz más suave que puede otorgar el departamento, espera horas, y las horas la descubren entre bodegones circunstanciales o la belleza de una pareja que contempla el tiempo.

Pablo Piovano acostumbra moverse en el área de la denuncia social con una mirada documental sin censuras o contemplaciones, como lo evidenció en su trabajo Mapuche y en el terrible testimonio de El costo humano de los agrotóxicos. En este caso, el registro fotográfico en escala de grises y alto contraste se ve trastocado a la intimidad lúdica en colores. En los encuentros con su padre, también fotógrafo, el juego cómplice de ambos sorprende con una puesta en escena entre onírica, surreal y pictórica. La mirada del hijo al padre junto a guiños intergeneracionales y masculinidades exploradas llega a un resultado muy interesante de la mano de la belleza, el humor y el color.

El colectivo Sub Cooperativa de Fotógrafxs ha incursionado en la palabra y la voz, inaugurando un programa radial vía podcast que ya cuenta con 12 ediciones: en Nada que ver se destaca la entrevista que hicieron en plena madrugada al fotógrafo Antoine D’Agata, que habita un hospital en París y lleva adelante un recomendable proyecto. Allí Antoine relata cómo deambula por los pasillos de un hospital con una cámara térmica, y el resultado es por demás recomendable si lo pensamos como obra original en este contexto.

María Eugenia Cerutti trabajó en el diario Clarín entre 1998 y 2016, y hoy en día desarrolla su búsqueda a partir de múltiples proyectos. Kirchner, un libro realizado entre 2003 y 2010 que va por la segunda edición, tiene emblemáticos registros del ex presidente; Con toda la muerte al aire desarrolla un proyecto fotográfico potente a nivel conceptual y formal, en el que investiga el femicidio de Alcira Methyger, llevado a cabo en 1955. El resultado de su investigación visual y narrativa se amplió luego a una performance junto al periodista Alejandro Marinelli en el Laboratorio de Periodismo Performático, desarrollado por la revista Anfibia.

Una imagen suya cierra esta breve imaginería de la pandemia porteña: un runner oficialista y trajeado se golpea contra el destello de un flash en el jardín de Olivos. Es Juan Pablo Biondi, el vocero del presidente argentino, que corre en el invierno porteño, durante la noche del 12 de agosto. “La vacuna está cada vez más cerca y Argentina la fabricará para Latinoamérica”, sostiene la autora en el texto del pie de foto.

Publicado en LA DIARIA el 2 de octubre de 2020